標準必須特許(SEP)のライセンス交渉の在り方と独占禁止法

1.はじめに

近年、標準必須特許(SEP) を巡る環境はめまぐるしく変化しており、世界的な異業種間SEPライセンスに関する紛争の増加が見込まれています。我が国の多様な産業も、ホールドアップ 、リバースホールドアップ(ホールドアウト) の問題、差止めや損害賠償等の紛争に巻き込まれるリスクにさらされています。我が国の産業発展に繋げるためにも、SEPのライセンスを巡る取引環境を整備することは緊喫の課題といえるでしょう。

そこで、SEPにおけるあるべきライセンス交渉について、独占禁止法も関係することから、同法への対応も含め、以下、考察してみたいと思います。

2.知的財産権と独占禁止法の関係

(1)独占禁止法第21条

独占禁止法は、独占禁止法と知的財産権の関係について、次のとおり規定をおいています(独占禁止法第21条)。

「この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」

(2)知的財産法と独占禁止法の趣旨

知的財産法は、知的財産を保護し、一定期間、排他的・独占的に利用する権利を付与することで、産業の発達または文化の発展に寄与するものです。

これに対し、独占禁止法は、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法など、競争を制限または阻害する行為を禁止しています。

このように一見すると、両者は相反するようにみえます。しかしながら、両者の目的は、いずれも産業の発達です。その一方で、目的を実現するための手段について、知的財産法は、知的財産の排他的・独占的利用を認めることで、技術競争を促進するものです。また、独占禁止法は、競争を制限する行為を禁止することで、技術競争を促進するものです。つまり、両者は同じ目的を実現する手段が異なるということができるでしょう。

|

[1] 標準規格必須特許(SEP[standard-essential patent])とは、規格の実施にあたり必須となる特許等のことをいう。標準化団体では、SEPのライセンスに関する取扱い等(IPRポリシー)を定め、通常、規格の策定に参加する者に対し、SEPの保有の有無、SEPを他の者に公正、合理的かつ無差別な条件(FRAND条件)でライセンスする用意がある意思を明らかにさせるとともに、当該条件でライセンスする旨の文書による意思表示(FRAND宣言)がされない場合には当該SEPの対象となる技術が規格に含まれないように規格の変更を検討する旨告知する。標準規格に特許発明にかかる技術が利用されている場合には、標準規格で規定された機能・効用を実現しようとすると、当該特許発明の実施から逃げられなくなり、標準規格を採用しないという選択肢がなくなってくる。 [2] ホールドアップとは、標準を使う事業への投資をした後に、必須特許の存在が判明し、これを保有している企業が高いロイヤリティを要求した場合に、これに応じざるを得なくなる状況をいう。 [3] リバース・ホールドアップ(ホールドアウト)とは、標準必須特許の利用企業が支払い契約の締結に応じないために、特許権者が収入を得られなくなる状況をいう。 |

そこで、両者を調整するのが、上記独占禁止法第21条における「権利の行使と認められる行為」です。

(3) 知的財産権と独占禁止法の関係を定めたガイドライン

ア.なお、両者の関係については、「知的財産権の利用に関する独占禁止法上の指針」(知的財産ガイドライン)(平成19年9月28日公表)においても、以下のとおり、明記されています。

「知的財産制度は、自由経済体制の下で、事業者に創意工夫を発揮させ、国民経済の発展に資するためのものであり、その趣旨が尊重されるとともに、円滑な技術取引が行われるようにすることが重要である。

他方、知的財産制度の下で、技術に権利を有する者が、他の事業者がこれを利用することを拒絶したり、利用することを許諾するに当たって許諾先事業者の研究開発活動、生産活動、販売活動その他の事業活動を制限したりする行為はその態様や内容いかんによっては、技術や製品をめぐる競争に悪影響を及ぼす場合がある。

したがって、技術の利用に係る制限行為についての独占禁止法の運用においては、知的財産制度に期待される競争促進効果を生かしつつ、知的財産制度の趣旨を逸脱した行為によって技術や製品をめぐる競争に悪影響が及ぶことのないようにすることが競争政策上重要であると考えられる。」

イ.「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方」(平成17年6月29日公表)

また、平成11年に特許権等の行使と独占禁止法上の考え方について、「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」を公表しており、パテントプールによるライセンスについても基本的には当該ガイドラインの考え方に沿って判断されます。

しかしながら、規格を広く普及させるためにパテントプールを利用することに対する関心が高まり、上記ガイドラインを補足する目的で、「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方」を策定しました。同ガイドラインによって、標準化活動及びそれに伴うパテントプールの形成・運用に関する独占禁止法上の考え方を明確にし、独占禁止法違反行為の未然防止とパテントプールの形成・運用等における適切な活動の展開に資することとしたものです。

なお、パテントプール等については様々な態様のものが考えられるところ、本ガイドラインで検討されていない態様のものについては、個別の事案ごとに独占禁止法の規定に照らして判断されます。

3.SEPに関する事案

ここで、SEPに関して紛争が生じた著名な事例を紹介したいと思います。

(1) FRAND事件/アップル・サムスン電子事件(知財高裁平成26年5月16日決定)

【事案】

三星電子(以下「サムスン」という。)は、移動通信システムに関する特許を有していたところ、アップルは、製品1~4(iPhone等)を製造販売していました。これらの製品は、第3世代移動通信システムないし第3世代携帯電話システムの普及促進と付随する仕様の世界標準化を目的とする民間団体3GPPが策定した通信規格(UMTS規格)に準拠した製品です。

3GPPを結成した標準化団体のひとつであるETSI(欧州電気通信標準化機構)は、知的財産権の取り扱いに関する方針として、IPRポリシーを定めています。

サムスンは、ETSIのIPRポリシーに従って、2007年8月7日、ETSIに対し、必須特許であるか、そうなる可能性があることを知らせるとともに、FRAND条件で取消不能なライセンスを許諾する用意がある旨の宣言(FRAND宣言)をしました。

2022年4月21日、サムスンは、アップルによる本件各製品の生産、譲渡、輸入等の行為が本件各発明に係る本件特許権の直接侵害又は間接侵害(特許法101条4号、5号)を構成する旨主張して、特許法102条に基づく差止請求権を被保全権利として、アップルに対し、本件各製品の生産、譲渡、輸入等の差止め等を求める仮処分命令の申立を行いました。

原決定(東京地決平成25年2月28日)は、サムスンがFRAND条件でのライセンス契約の締結準備段階における重要な情報を提供し、誠実に交渉すべき信義則上の義務に反すること等から、サムスンによる差止請求権の行使は権利濫用に当たるとして、申立てを却下しました。そこで、原決定に不服のサムスンが本件抗告を提起しました。

【決定要旨】

本決定は、以下のように述べた上で、アップルはFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者であると認められるから、サムスンによる差止請求権の行使は権利濫用に該当し許されないとして、原決定を支持し、抗告を棄却しました。

「FRAND宣言された必須特許・・・に基づく差止請求権の行使を無限定に許すことは、・・・当該規格に準拠しようとする者の信頼を害するとともに特許発明に対する過度の保護となり、特許発明に係る技術の社会における幅広い利用をためらわせるなどの弊害を招き、特許法の目的である『産業の発達』(同法1条)を阻害するおそれがあり合理性を欠くものといえる。」

「本件FRAND宣言をしているサムスンによる本件特許権に基づく差止請求権の行使については、アップルにおいて、サムスンが本件FRAND宣言をしたことに加えて、アップルがFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者であることの主張立証に成功した場合には、権利の濫用(民法1条3項)に当たり許されないと解される。」

「① サムスンは、平成23年7月25日付け書簡で、アップルに対し、サムスンの必須宣言特許ポートフォリオについてのライセンス条件として、具体的な料率を提示したこと、②アップルは同年8月18日付けの書面でライセンス料率の上限を提示し、平成24年3月4日付け書簡でさらに数桁小さい料率をロイヤリティとして支払う旨のライセンス契約の申出をし、さらに、同年9月7日付け書簡で、クロスライセンス契約を含む具体的なライセンス案を提示したこと、③これに対して、サムスンは、アップルがサムスンの提示を不本意とするならば、アップルにおいて具体的な提案をするよう要請するのみであったこと、④サムスンは、同年9月14日付け書簡でライセンス料率算定の基礎となる価格の上限引下げの提案等をしたこと、⑤サムスンは、同年12月3日付け書簡で、当初提案の料率を半分以下にする提案をしたこと、⑥アップルとサムスンは、同月12日、17日及び18日に会合をもち、この際にサムスンは、多額の一時金を支払うとの内容を含む提案を行い、アップルは、UMTS規格の必須特許ポートフォリオを対象とするクロスライセンス契約の提案をしたこと、⑦アップルとサムスンは、平成25年1月14日にも会合をもち、その際アップルはライセンス料の支払を伴わないクロスライセンス契約の提案を行ったこと、⑧両社の同年2月7日・・・の会合の際には、合意書の案が作成された・・・こと、⑨その後も、サムスンとアップルとの間では、紛争を仲裁に付するとした場合の条件等をめぐって各種の交渉が断続的に行われていることが認められる。」

「上記に鑑みると、アップルは、平成23年8月18日付けの書面でのライセンス料率の上限の提示に始まり、複数回にわたって算定根拠とともに具体的なライセンス料率の提案を行っているし、サムスンと複数回面談の上集中的なライセンス交渉を行っているから、アップルはFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者であると認められる。」

「標準規格を算定することの目的及び意義等に照らすと、ライセンス契約を受ける意思を有しないとの認定は厳格にされてしかるべき・・・。」

(2)小括

上記決定要旨によれば、FRAND宣言をしている権利者による本件特許権に基づく差止請求権の行使については、実施者において、①「権利者が本件FRAND宣言をしたこと」に加えて、②「実施者がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者であること」の主張立証に成功した場合には、権利の濫用(民法1条3項)に当たり許されないとするものであり、また、標準規格を算定することの目的及び意義等から、ライセンス契約を受ける意思を有しないとの認定は厳格になされるということがわかります。

実務においては、①「権利者が本件FRAND宣言をしたこと」の主張・立証は比較的容易であると思われることから、主戦場は、②「実施者がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者であること」の主張・立証になることが予測されます。そして、SEPの目的及び意義に鑑みれば、ライセンス契約の締結に向けて誠実に交渉することが何より重要であり、その交渉の経緯を詳細に主張・立証していくことが、②「実施者がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者であること」の認定に大きく影響するものと考えられます。

4.標準必須特許(SEP)に関する近時の動き

(1)

アップル・サムスン事件を契機として、知的財産ガイドラインが改正(平成28年1月28日改正)され、FRANDに関する部分が加えられました。

そして、独禁法違反の有無について、「FRAND条件でライセンスを受ける意思を有する者(willing licensee)」か否かを判断基準とし、その考慮要素としては、提示された対価が合理的かを競争当局が直接に判断するのではなく、ライセンス交渉における対応状況を中心に見ることを明らかにしています。

(2)

標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針(経済産業省令和4年3月31日公表)近年、標準規格の普及や当該規格に必要な技術の複雑化により、SEPのライセンスに関する紛争が世界各国で生じている。異業種間でのSEPのライセンス取引が増加していく見込みであり、特に、情報通信分野と自動車産業において、重要性が高まっていることから(IoT化)、その前提となるSEPが重要となっています。

そこで、経済産業省は、令和4年3月31日、標準必須特許のライセンス交渉の透明性・予見可能性の向上を通じて、適正な取引環境を実現するため、国内特許を含む標準必須特許のライセンス交渉に携わる権利者及び実施者が拠るべき誠実交渉の規範を示すものとして、「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」を策定・公表しました。

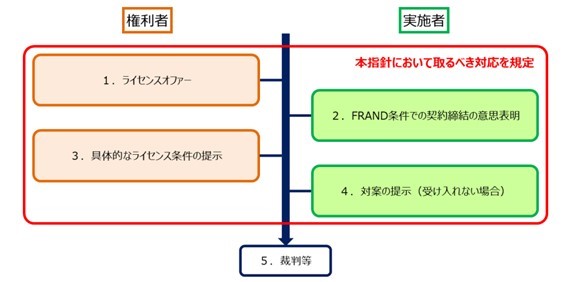

本指針は、標準必須特許の権利者及び実施者が、標準必須特許のライセンス交渉における主要な4つのステップ(①権利者によるライセンスオファー、②実施者によるFRAND条件での契約締結の意思表明、③権利者による具体的なライセンス条件の提示、④実施者による対案の提示)において、採るべき対応を示しています。

本指針には法的拘束力はありませんが、権利者・実施者や司法関係者などが、今後のSEPのライセンス交渉を誠実に行ったか否かを判断する際に参考になるものと考えられ、拠るべき基本的な準則となるものと考えられます。

なお、本指針の対象は、FRAND宣言がなされたSEPのライセンス交渉です。FRAND宣言がなされていないSEPのライセンス交渉は対象外であり、また、パテントプール管理会社が行うライセンス交渉は直接の対象とはなっていないことに留意する必要があります。

【ライセンス交渉の各ステップを具体化した誠実交渉指針のイメージ】

(図:標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針3頁「ライセンス交渉の主要な4つのステップに関するイメージ」より引用)

5.まとめ

ここまで、SEPのライセンス交渉における近時の判例やガイドラインの作成・公表過程についてみてきました。

確かに、「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」の作成・公表は、SEPのライセンスを巡る取引環境を整備する重要な第一歩といえるでしょう。

しかしながら、上記交渉指針に従って誠実交渉義務を果たしたつもりでも、海外動向から乖離すればグローバルでの事業リスクが高くなりますし、海外の裁判では誠実と評価されないリスクもあります。また、競争上の懸念を生じさせない交渉の在り方も検討する必要があるでしょう(特に複数企業による共同ライセンス交渉のケース)。

また、上記交渉指針の対象は、FRAND宣言がなされたSEPのライセンス交渉であり、FRAND宣言がなされていないSEPのライセンス交渉や、パテントプール管理会社が行うライセンス交渉は直接の対象とはなっていません。

そこで、我が国の産業発展に繋げるためにも、今後も、我が国が積極的かつ迅速にSEPのライセンスを巡る取引環境を整備し、FRAND宣言がなされていないライセンス交渉やパテントプール管理会社が行うライセンス交渉をも含めた合理的かつ透明性・予見可能性のある国際的なルール形成を発信していくべきであると考えます。